Seppure siano ancora poche le donne che occupano ruoli chiave nella ricerca, le bolognesi sono pioniere. Da Laura Maria Caterina Bassi, prima scienziata ad avere una cattedra universitaria nel 1732, all’oceanografa Nadia Pinardi, che nello stesso ateneo felsineo svolge un lavoro di rilevanza strategica per comprendere i cambiamenti climatici. E non solo.

L’INTERVISTA A NADIA PINARDI SU THE GOOD LIFE ITALIA

Questa è una storia d’amore. Per la scienza, per un uomo, per il mare. È una storia di unioni tra persone, menti e discipline. Siamo alla fine degli anni Settanta quelli della crescita esponenziale della meccanica quantistica della fisica delle particelle e dei primi grandi esperimenti al Cern. Nadia Pinardi studia fisica all Università di Bologna Con Antonio Navarra e altri studenti crea un gruppo di lavoro per scoprire l’affascinante mondo dei principi primi della materia. Antonio è un “mostro” di bravura e i due hanno molto in comune. Entrambi trovano nelle scienze della Terra quella combinazione ideale tra la fisica classica e quella più avanzata. Il loro cammino di studi però si divide. Lui cambia corso e parte per la Princeton University. Diventa climatologo e studia il sistema atmosfera oceano e il cambiamento climatico globale. Pinardi completa la sua tesi sulla fisica delle particelle e si laurea cum laude ma non è soddisfatta. Incontra un suo vecchio professore e conversando con lui emerge lopportunità di lavorare con un gruppo di meteorologi e oceanografi che si è appena costituito a Colonia. Opportunità che la porta a conoscere Allan Robinson, celebrità della fluidodinamica geofisica e docente ad Harvard. È un pioniere dello sviluppo dei modelli delle dinamiche oceaniche. Così Pinardi parte per Boston dove consegue un dottorato in Scienze applicate. Oggi insegna Fisica dell’atmosfera e Oceanografia all Università di Bologna e collabora con le più importanti istituzioni del mondo. «Ancora oggi, in Italia, le discipline dell’atmosfera e dell’oceano sono relegate a scienze minori all’interno dei dipartimenti di Fisica, Ingegneria, Chimica o Scienze ambientali» racconta Pinardi sconfortata «Non hanno, come in molti Paesi, dipartimenti propri».

Pioniera delle previsioni oceaniche

L’esperienza americana allarga gli orizzonti di Nadia e di Antonio. Il loro legame diventa indissolubile anche fuori dal lavoro. Si sposano e hanno un figlio ed è grazie al marito che lei trova l’equilibrio tra il suo ruolo di madre e il percorso accademico. «È un compagno eccezionale ed è napoletano, che secondo me è il mas- simo». Stanno insieme da 40 anni e sono sposati da 31. Il figlio eredita il gene della fisica ed emula il percorso dei genitori, laureato in Fisica teorica è da poco partito per il Georgia Tech dove ha vinto una borsa di studio per un dottorato in Computer and Climate Science. Anche lui vuole avere un impatto sulla realtà. Pinardi è moglie e madre fiera e la sua missione è di unire i saperi. Le motivazioni con cui l’Università di Liegi le ha assegnato una laurea honoris causa lo scorso marzo riassumono bene il valore di un curriculum vitae lungo pagine e con centinaia di pubblicazioni. «Per i progressi della conoscenza scientifica nell’ambito delle previsioni del mare, l’applicazione di risultati scientifici ad ambiti ambientali e socioeconomici, la capacità di attrarre fondi verso la ricerca scientifica, l ‘energia e il dinamismo unici nel coinvolgere giovani studenti in progetti europei e internazionali per la ricerca avanzata». Il prestigioso ateneo belga che negli anni ha premiato Winston Churchill e Nelson Mandela conclude «Se chiedete a un oceanografo chi più di tutti abbia contribuito a dar forma al panorama europeo delle previsioni oceaniche probabilmente la risposta sarà Nadia Pinardi.»

Sempre sul campo

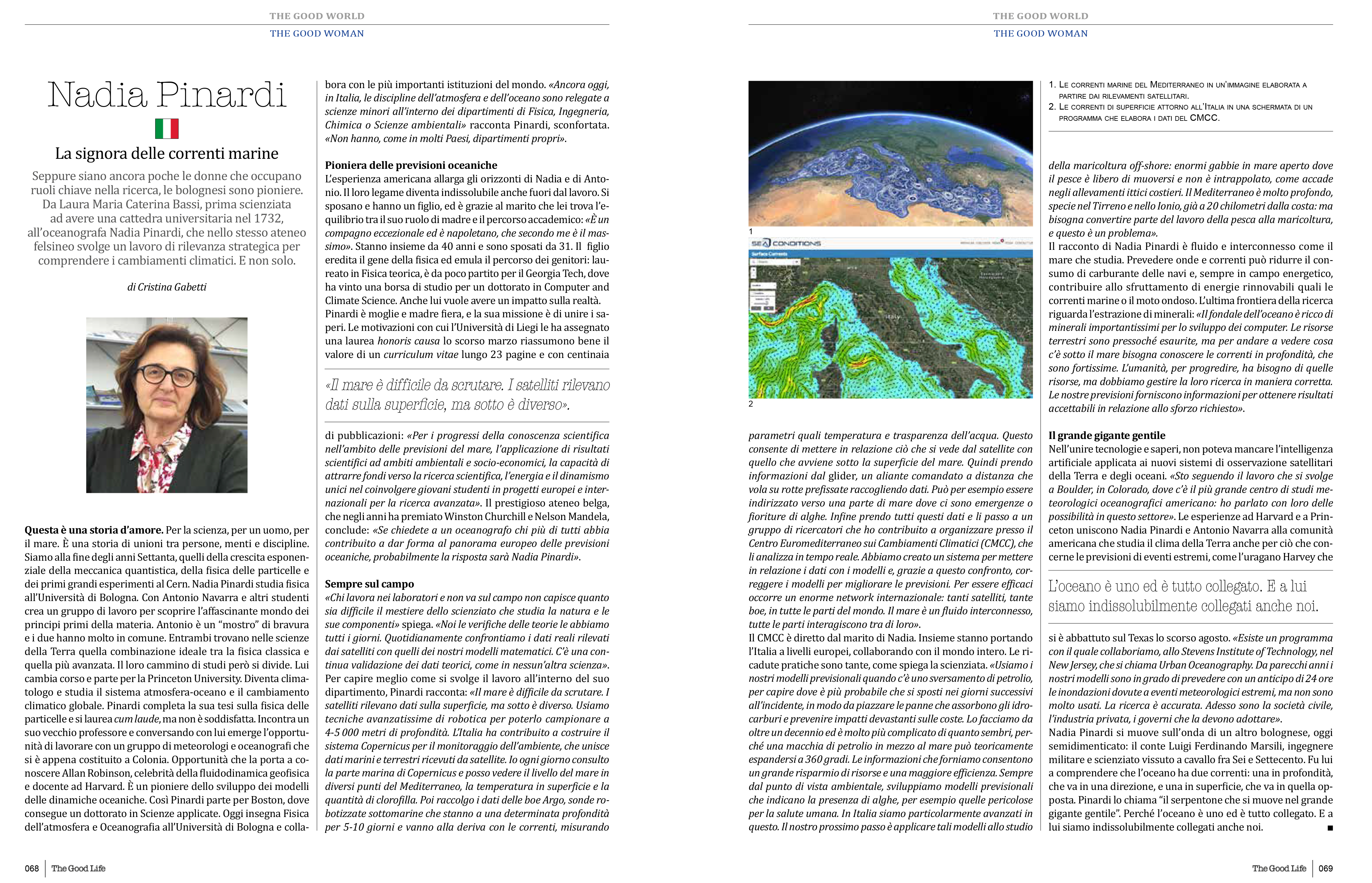

«Chi lavora nei laboratori e non va sul campo non capisce quanto sia difficile il mestiere dello scienziato che studia la natura e le sue componenti» spiega. Noi le verifiche delle teorie le abbiamo tutti i giorni. Quotidianamente confrontiamo i dati reali rilevati dai satelliti con quelli dei nostri modelli matematici. C’è una continua validazione dei dati teorici, come in nessun’altra scienza». Per capire meglio come si svolge il lavoro all’interno del suo dipartimento Pinardi racconta: «Il mare è difficile da scrutare. I satelliti rilevano dati sulla superficie ma sotto è diverso. Usiamo tecniche avanzatissime di robotica per poterlo campionare a 4.000 metri di profondità. L’Italia ha contribuito a costruire il sistema Copernicus per il monitoraggio dell’ambiente, che unisce dati marini e terrestri ricevuti da satellite. Io ogni giorno consulto la parte marina di Copernicus e posso vedere il livello del mare in diversi punti del Mediterraneo, la temperatura in superfiicie e la quantità di clorofilla. Poi raccolgo i dati delle boe Argo, sonde robotizzate sottomarine che stanno a una determinata profondità per 5-10 giorni e vanno alla deriva con le correnti misurando parametri quali temperatura e trasparenza dell’acqua. Questo consente di mettere in relazione ciò che si vede dal satellite con quello che avviene sotto la superficie del mare. Quindi prendo informazioni dal glider, un aliante comandato a distanza che vola su rotte prefissate raccogliendo dati. Può per esempio essere indirizzato verso una parte di mare dove ci sono emergenze o fioriture di alghe. In fine prendo tutti questi dati e li passo a un gruppo di ricercatori che ho contribuito a organizzare presso il Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), che li analizza in tempo reale. Abbiamo creato un sistema per mettere in relazione i dati con i modelli e, grazie a questo confronto, correggere i modelli per migliorare le previsioni. Per essere efficaci occorre un enorme network internazionale: tanti satelliti, tante boe in tutte le parti del mondo Il mare è un fluido interconnesso, tutte le parti interagiscono tra di loro».

Il CMCC è diretto dal marito di Nadia. Insieme stanno portando l’Italia a livelli europei collaborando con il mondo intero. Le ricadute pratiche sono tante come spiega la scienziata: «Usiamo i nostri modelli previsionali quando c’è uno sversamento di petrolio, per capire dove è più probabile che si sposti nei giorni successivi all’incidente, in modo da piazzare le panne che assorbono gli idrocarburi e prevenire impatti devastanti sulle coste. Lo facciamo da oltre un decennio ed è molto più complicato di quanto sembri, perché una macchia di petrolio in mezzo al mare può teoricamente espandersi a gradi. Le informazioni che forniamo consentono un grande risparmio di risorse e una maggiore efficienza Sempre dal punto di vista ambientale, sviluppiamo modelli previsionali che indicano la presenza di alghe, per esempio quelle pericolose per la salute umana. In Italia siamo particolarmente avanzati in questo. Il nostro prossimo passo è applicare tali modelli allo studio della maricoltura off-shore: enormi gabbie in mare aperto dove il pesce è libero di muoversi e non è intrappolato, come accade negli allevamenti ittici costieri. Il Mediterraneo è molto profondo, specie nel Tirreno e nello Ionio già a chilometri dalla costa, ma bisogna convertire parte del lavoro della pesca alla maricoltura, e questo è un problema».

Il racconto di Nadia Pinardi è fluido e interconnesso come il mare che studia. Prevedere onde e correnti può ridurre il consumo di carburante delle navi e sempre in campo energetico contribuire allo sfruttamento di energie rinnovabili, quali le correnti marine o il moto ondoso. L’ultima frontiera della ricerca riguarda l’estrazione di minerali «Il fondale dell’oceano è ricco di minerali importantissimi per lo sviluppo dei computer. Le risorse terrestri sono pressoché esaurite, ma per andare a vedere cosa c’è sotto il mare bisogna conoscere le correnti in profondità, che sono fortissime. L’umanità per progredire ha bisogno di quelle risorse, ma dobbiamo gestire la loro ricerca in maniera corretta. Le nostre previsioni forniscono informazioni per ottenere risultati accettabili in relazione allo sforzo richiesto».

Il grande gigante gentile

Nell unire tecnologie e saperi non poteva mancare l’intelligenza artificiale applicata ai nuovi sistemi di osservazione satellitari della Terra e degli oceani «Sto seguendo il lavoro che si svolge a Boulder, in Colorado, dove c’è il più grande centro di studi meteorologici oceanografici americano, ho parlato con loro delle possibilità in questo settore». Le esperienze ad Harvard e a Princeton uniscono Nadia Pinardi e Antonio Navarra alla comunità americana che studia il clima della Terra anche per ciò che concerne le previsioni di eventi estremi come l’uragano Harvey che si è abbattuto sul Texas lo scorso agosto «Esiste un programma con il quale collaboriamo, allo Stevens Institute of Technology, nel New Jersey che si chiama Urban Oceanography. Da parecchi anni i nostri modelli sono in grado di prevedere con un anticipo di ore le inondazioni dovute a eventi meteorologici estremi, ma non sono molto usati. La ricerca è accurata. Adesso sono la società civile l’industria privata, i governi che la devono adottare».

Nadia Pinardi si muove sull’onda di un altro bolognese oggi semidimenticato, il conte Luigi Ferdinando Marsili ingegnere militare e scienziato vissuto a cavallo fra Sei e Settecento. Fu lui a comprendere che l’oceano ha due correnti, una in profondità che va in una direzione e una in superficie che va in quella opposta. Pinardi lo chiama il serpentone che si muove nel grande gigante gentile. Perché l’oceano è uno ed è tutto collegato. E a lui siamo indissolubilmente collegati anche noi.